![]()

1)1940�`1950�N��̖k���N�C�R�Ґ�

������ۈ����ƊC�x��������̕Ґ��i1946�`1949�j

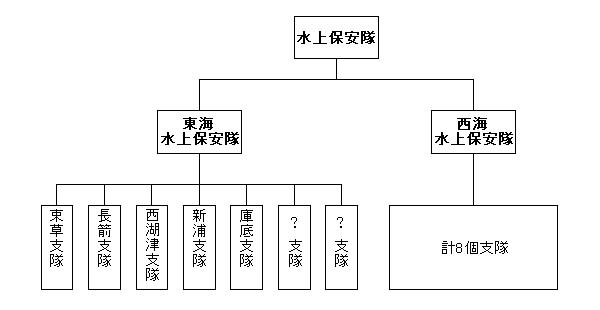

�@���́A1946�N6���i����7���j�n�݂��ꂽ����ۈ�������̕Ґ��ł���B����ۈ����{���Ɠ��C����ۈ����{���́A���R�Ɉʒu���A���C����ۈ����{���́A����Y�i���݂̓�Y�j�Ɉʒu�����B���C����ۈ����ꉺ�ɂ�7�x�����A���C����ۈ����ꉺ�ɂ�8�x�����������Ă����B1946�N8���ɂ́A���R�ɂ���������ۈ����{����Ɉړ]�����B

�@1946�N12���ɂ́A����ۈ������C�x�����ɉ��̂��A�Ґ������҂��ꂽ�B�u���C����ۈ����v���u���R�x���q���i�ߕ��v�ɁA�u���C����ۈ����v���u����Y�x���q���i�ߕ��v�ɉ��҂��A�u���Éq���x���i�ߕ��v��V�݂����B

���n�R�����̕Ґ��i1949�`1950�j

�@�C�x�����́A�����ȏ������������A1949�N8��28���ɖ����ۉq�ȁi���݂̐l�����͕��j�Ɉڊǂ���A�����Ɂu�l���R�C�R�v�ɉ��҂��ꂽ�B���̂��߁A�k���N�ł́A�ߋ��ɂ�8��28����n�ݓ��Ƃ��ċL�O���Ă����i���݂́A6��5�����C�R�߁j�B

�@�n�R����̕Ґ��͖��炩�ł͂Ȃ����A��1�q���i�ߕ��i���Áj�A��2�q���i�ߕ��i���R�j�A��3�q���i�ߕ��i����Y�j�����������Ƃ����B�q���i�ߕ��ꉺ�����̕Ґ��́A���J�����ɂ����Ċm�F����Ă��Ȃ��B

�������ۉq�ȋK���K��̒��̊C�R�Ґ��́A���ۂ̕Ґ��Ȃ̂��H

�@�n�����̊C�R�Ґ��Ɗ֘A���āA1�̍l�����ׂ�����������B�w�k�،R���_�x�t�^���Ɂu�K���K��i�����ۉq�ȑ��Q�d��1949�N�j�Ƃ����������Y�t����Ă���B�K���K���1��11��������A���̂悤�ȋK�肪�o�Ă���B

| 11.�i�O���j�㊯�́A���̕����ɑ��Ċ������ɏ]�����̂悤�ɒ��������s�g����B �@

|

�@���̋K�肩��A���̂悤�ȕҐ��𐄑����邱�Ƃ��ł���B

|

�͑��i�����j�|���͑��i�叫�j�|�͑D���c�i�����j | |

|

1�����i�����j�|2�����i�卲�j�|3�����i�����`�����j�|4�����i���сj |

�@�������A���̂悤�ȕҐ���1949�N�����̎��ۂ̖k���N�C�R�̕Ґ��Ƃ͍l�����Ȃ��B�W�c�R�A�R�c�A�R�Nj掮�̕Ґ���A�͒���1���́A2���͎��ɓ���������̂́A���\�A���̐��x�ł���B�R�Nj�i�ߊ��̂悤�ȕҐ��́A�����̖k���N�n��R�̕Ґ��ɑ��݂��Ȃ������Ґ��ł���B�܂��A���̍��̖k���N�C�R�͒����ɏ��������͒��E�𐋍s���邾���̑�^�͒��͑��݂����Ȃ������B�Ƃ������A���������̖k���N���\�A�����x��͕킷�鎞��I�ȏ��ɁA�\�A���K������̂܂ܓ�������ߒ��ɂ����āA���̂悤�ȗp�ꂪ�o�Ă����悤�ł���B

�����N�푈���̖k���N�C�R�̕Ґ�

�@���N�푈�����̖k���N�C�R�̕Ґ��́A���m�ɒm�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����A�O�C�R�i�ߊ����L���i���l�����͕����j���l�����͕����ɔC�����ꂽ�Ƃ��A�؍��}�X�R�~�ɂ����ĕ��ꂽ�o��������A���N�푈�����A���L�����C�R��������C�����Ƃ����B���̕������Ȃ�A���N�푈�����A�k���N�C�R�Ɋ��ɐ���Ƃ����Ґ������݂����\��������B�������A���L���́A1928�N����1933�N���܂�ƒm���Ă���A20�㏉�Ղ̋��L�������N�푈�����̊C�R������������Ƃ����́A�����^�킵���B���ہA�ʂ̎����ł́A����Ƃ����Ґ����m�F����Ă��Ȃ��B

�@��r�I�ŋ߁i2001�N�j�ɒ��N�푈�Ɋւ���\�A�������i���Y�o�G�t���j���V���Ɍ��J���ꂽ�B���̖{�ɂ́A1951�N�ȍ~�̖k���N�C�R�̕Ґ����ڍׂɌ��J����Ă���B1951�N�����A���ɖk���N�C�R�́A�قڑS�Ăۗ̕L�͒���r��������Ԃ������B�]���āA���Ő�������Ґ��́A��ʓI�ȕҐ��Ƃ������́A�����ϑ��I�Ȕ��Ԃ̕Ґ��Ƃ����_�𒍈ӂ��ė~�����B�����������V�A��Ȃ̂ŁA���䖼�̎��̂́A�P���Ȗ|��ɉ߂����A�k���N�Ŏg�p����Ă������m�ȗp��ł͂Ȃ��B

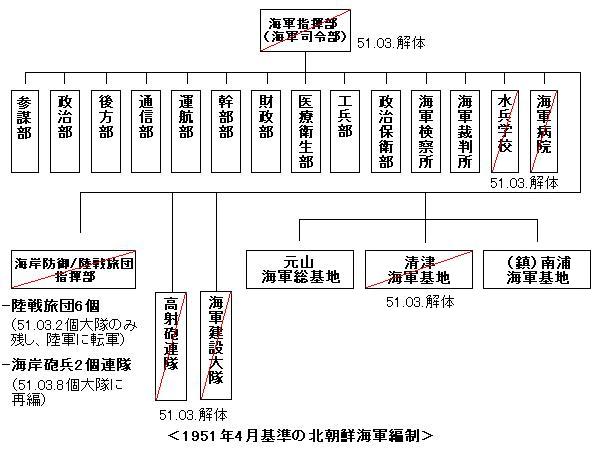

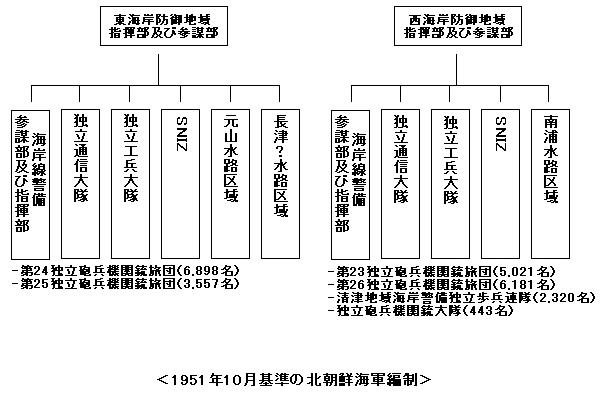

�@��̑g�D�}�́A���Y�o�G�t���i1951�N4����̊C�R�Ґ��A�R���Ҏ[�������|��{2��p157�j����ɍ쐬�������̂ł���B

�@���̎����ɂ��A�k���N�ō��i�ߊ����ߑ�0127���i1951�N2��18���j�ɂ��A1951�N3�����A������𗤌R�ɓ]�R�����A�C�R�w�����i�i�ߕ��j�A���ÊC�R��n�A�C�ݖh��y�ї��헷�c�w�����i�i�ߕ��j�A���˖C�A���A�C�R���ݑ���B�����w�Z�A�C�R�a�@������̂������Ƃ����B

�@�C�R�w��������̂����̂́A���ɐ���͐�͂��S�ł��A������w����������͂��Ȃ���Ԃ��������߂ŁA�c���C�R�����𗤌R�̎w���n���ɕғ����������Ƃ̂悤���B

�@���̎�����ɂ́A���R�C�R����n�A���ÊC�R��n�A����Y�C�R��n�Ƃ����\�����o�Ă���B���Í`�A�Y��`�́A�P���ȁu�`�v�Ƃ����\�����g���Ă���A���ÊC�R��n����n��̌�ɂ́A�u���Í`�v�ƕ\������Ă���B����́A�u��n�v���̂��Ґ��P���ł��邱�Ƃ��Î����Ă���̂��낤�i�k���N�⒆���C�R�ł́A�u��n�v���Ґ��P�ʂƂ��Ďg�p���ꂽ�B�j�B1951�N��́u��n�v�̈ʒu��1949�N��́u�q���i�ߕ��v�̈ʒu����v�i���ÁA���R�A

����Y�j����_�́A���ڂ��ׂ��ł���B

�@�����A2��n�ꉺ�ɂ́A�X�N�[�i�[�i�����A���D�Ƃ��Ďg�p����Ă��������͔��D���Ӗ�����B�j3�`4�ǂ������������ŁA�퓬�͒��Ƃ͌����Ȃ������B

�@�����A�k���N�C�R������́A�v6���c���������A���R��n�ꉺ�ɗ����1����A����Y��n�ꉺ�ɗ����1����������c����A�c��̗��헷�c�́A�S�ė��R�ɓ]�R������ꂽ�Ƃ����B�C�ݖC���́A����2�A�������������A76mm�C�������Ɨ��C�����3��107mm�C�������Ɨ��C�����5�Ƃ��ĕҐ������Ƃ����B

�@��̑g�D�}�́A���Y�o�G�t���i1951�N10����̊C�R�Ґ��A�R���Ҏ[�������|��{3��p262�j����ɍ쐬�������̂ł���B

�@���̕Ґ���ɂ́A1951�N4����̕Ґ��ɂ͂Ȃ������i���C��/���C�݁j�h��n��Q�d���y�юw�����Ƃ����V�����@�\��������B�܂��A�C�ݐ��x���Q�d���y�юw�����Ƃ����@�\���V���ɖڂɕt���B���C�݂�S������i�ߕ���1���V���ɐݒu���A���̗ꉺ�ɊC�x���������w������i�ߕ���V���ɐݒu�����悤�ł���B

�@��n�Ƃ����\��������ꂸ�A����Ɂu���H���v�i���R�A���ÁA��Y�j�Ƃ����V�����p�ꂪ�o�ꂷ��i���Â����m�ȕ\�L�Ȃ̂��͋^�킵���B���邢�́A���������Â̌�\�L�����m��Ȃ��B�j�B���H���̏����l�����킸��20�]���ɉ߂����A�ۗL�͒����Ȃ����̂ƌ���A�����́A�u��n�v��u�q���i�ߕ��v�Ƃ͖�����i���قȂ�ʌ̑g�D�̂悤�ł���B

�@�C�R�ꉺ�Ɂu�Ɨ��C���@�֏e���c�v�Ƃ����V���������������邪�A�ۗL����������A������45mm�ΐ�ԖC���܂܂�Ă���݂̂ŁA���̑��̖C�������͂Ȃ��B�]���āA�����Ɨ��C���@�֏e���c�́A�C�ݖC�������ł͂Ȃ��A�C�x����S��������������̂悤�ł���B����畔���́A�u�C�ݐ��x���Q�d���y�юw�����v�̗ꉺ�ɏ����������̂ƌ�����B

�i���N�푈���̖k���N�C�R���헷�c�A�������̕ϑJ�ߒ��ɑ��ẮA�ʓr�̕��Ř_����\��ł���j�B

2)1960�`1980�N��̖k���N�C�R�Ґ�

��60�`80�N��̊C�R�Ґ��̊T�v

�@�w�k�،R���_�x�i1978�j�Ɓw�h�q�p���x�i1986�j�ɂ́A�ڍׂȖk���N�C�R�̕Ґ����o�Ă���B�����ɏo�Ă���Ґ��̏�����Ɖ������́A���m�ɂ͕�����Ȃ����A�T��60�`80�N��̕Ґ��ƌ�����B

|

�͑��|��n�|����|�ґ� |

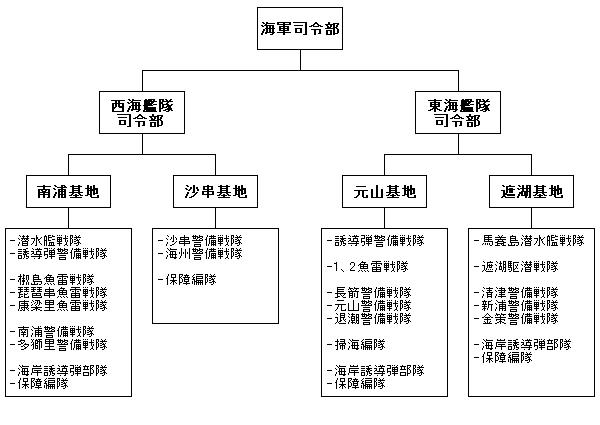

�@��̕Ґ��}�́A�w�h�q�p���x�i1986�jp240���Q�Ƃ��č쐬�������̂ł���B

�@��������́A���R�������ō\�����ꂽ����ł���B�U���e�x������́A�~�T�C���������i�U���e�������j�ō\�����ꂽ����ł���A�C�ݖh��U���e�����́A�C�݂ɐݒu���ꂽ�n�Ί̓~�T�C���������Ӗ�������̂ł���B�x������̏ꍇ�A���ݏ������iPC�j�≈�x�����iPB�j�ō\�����ꂽ����ƍl������B���̋������́ASo-1�����̉��ݏ����́iPC�j��R���x�b�g�iFFL�j��ۗL��������ƍl������B��̎�����y��Ɍ���A�ۏ�ґ��A�|�C�ґ����A����ɗꑮ���Ȃ��Ɨ��ґ����ꕔ���݂��Ă����悤�ł���B

���͑��̕Ґ��i60�`80�N��j

�@��̎����ɂ́A�͑��i�ߕ��i���A���j�̕Ґ��͏o�Ă��Ȃ��B�����A�C�R�i�ߕ��Ɗ�n�̕Ґ����r����A�������͑��i�ߕ��̕Ґ����A�T�ː��@���\�ł���B�悸�A�͑��i�ߊ��́A���R���݂������̂ł���A�͑��Q�d���̏ꍇ�A���L���̉ߋ��̌o���ɂ����Ċm�F����邱�Ƃɂ��A���݂��m�F���ꂽ�B�k���N�̃V�X�e���Ƃ��Č���A�������i�ߊ������R���݂������낤�B���̊O�ɁA�͑��Z�p���i�ߊ��Ɗ͑�������i�ߊ��̐E�����������̂��H

�@�����̕Ґ�����Ƃ��āA�͑��ꉺ�Ɋ�n���e2���������݂������Ƃ��l������A�͑��Ɗ�n�́A�@�\��̖����S�����\��������B�����̕Ґ�����Ƃ��āA�k���N�C�R�́A�͑�2����n4�����20�]�ō\������Ă����B�킸��2�����Ȃ���n���w���A�x�����邽�߂ɁA�͑��i�ߕ��ɐ������A�Z�p���A������A�Q�d����S�Đݒu���邱�Ƃ́A����������I�ł���B�Ⴕ������ƁA���̍��̊͑��́A���@�\�݂̂𐋍s���A�R���x���@�\�́A�C�R�i�ߕ����璼�ڊ�n�ɘA������V�X�e�������������m��Ȃ��i����ɉ߂��Ȃ��B�j�B

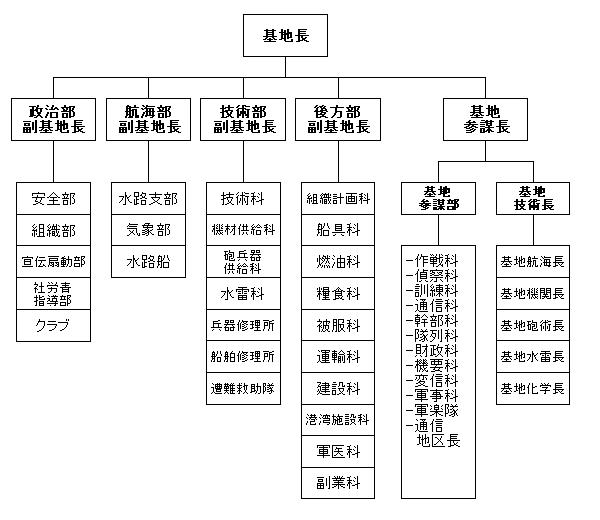

����n�̕Ґ��i60�`80�N��j

�@�����̖k���N�C�R��n�̕Ґ��́A���̒ʂ�ł���B�ꉺ�Ɋ��S�ȎQ�d����������Ă�����̂ƌ����A�����̊�n�́A���̕����Ґ��P�ʂ������悤�ł���B�����A�����C�R�ł́A��n���Ґ��P�ʁi�͑��|��n�|�͒��x���|�͒�����|�͒������|�͒������j�Ƃ��Ďg�p����Ă���B

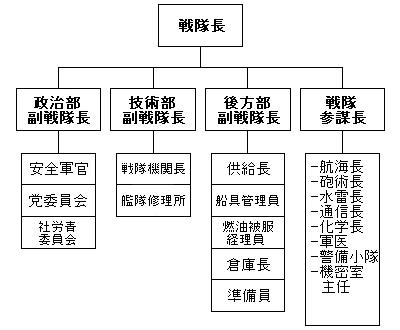

������̕Ґ��i60�`80�N��j

�@��n�ꉺ�ɂ́A5�`7�̐�������݂����B����������A���̂悤�Ɋ��S�ȎQ�d�w������Ă���B����̉��̕ґ��́A�ґ����A���������ґ����A�ґ��@�֒��̂ݑ��݂��A���̑��̎Q�d�w�͑��݂��Ȃ��B�]���āA������T�˕ĊC�R��Squadron�ɁA�ґ����T��Division�Ɣ�r���邱�Ƃ��ł���B�ґ��̏ꍇ�A����ɗꑮ���Ȃ��Ɨ��ґ������݂��Ă����悤�ł���B

![]()

�ŏI�X�V���F2003/05/25